Psychiatrische Folgen einer Erkrankung an COVID-19

Nach COVID-19 steigt das Risiko für eine psychiatrische Erkrankung. Bei Geimpften ist dieser Effekt aber nur minimal.

Die wichtigsten Punkte auf einen Blick

- Eine neue Studie zeigt, dass nach einer Erkrankung an COVID-19 ein erhöhtes Risiko für das Auftreten einer psychiatrischen Krankheit besteht.

- Durch die Impfung wird dieses Risiko drastisch reduziert.

- Vorher gibt es ein paar Gedanken über Lockdown, Maßnahmen und Psyche. Es ist nicht so monokausal, wie manche glauben.

Bei psychischen und psychiatrischen Folgen der Pandemie geht es im öffentlichen Diskurs meist weniger um COVID-19 selbst, sondern um die Folgen der Maßnahmen. Daran möchte ich in diesem Artikel nur kurz anstreifen, bevor ich zum eigentlich Thema komme - den psychiatrischen Folgen der Infektion selbst. Wie sehr vor allem die Kinder unter den COVID-Maßnahmen gelitten haben, ist so was wie common knowledge. Jeder Lehrer, jede Lehrerin kann über schlimme Folgen für die Heranwachsenden berichten. Psycholog*innen berichten über mehr Klient*innen als je zu vor. Die Pandemie - v.a. die ersten ein bis zwei Jahre - waren für niemanden leicht. Kein Wunder, dass die psychischen Belastungen stiegen. So würde man zumindest annehmen.

Ein Blick auf die Statistiken zeigt jedoch, dass offenbar nicht alles so einfach ist, wie man vielleicht vermuten würde. In Österreich sank die Zahl der Suizide in der Zeit der Maßnahmen. Erst als es keine Lockdowns mehr gab, stiegen die Zahl wieder an, und zwar deutlich.

In den USA nahmen die Selbstmordversuche bei Mädchen 2021 deutlich zu. Allerdings erst, nachdem die Schulen wieder geöffnet worden waren ("Schools opened, suicide attempts in girls skyrocketed"). In einer großen dänischen Studie gab es keinen Hinweis auf einen eine Zunahme der Anzahl oder der Schweregrade von Selbstverletzungen, Suizidgedanken oder Essstörungen während des Lockdowns ("Self-injury, suicidality and eating disorder symptoms in young adults following COVID-19 lockdowns in Denmark").

In einer großen niederländischen Studie zeigte sich ein besonders interessantes Ergebnis. Hier wurden klinische Scores zu depressiven Symptomen erhoben. Während sich diese Scores bei Personen, die in ihrem Leben noch nie oder nur sehr selten depressive Episoden oder Angststörungen durchgemacht hatten, mit der Pandemie im Durchschnitt verschlechterten, verspürten Personen mit dem höchsten Last an psychischen Erkrankungen sogar eine Verbesserung ("The mental health impact of the COVID-19 pandemic on people with and without depressive, anxiety, or obsessive-compulsive disorders: a longitudinal study of three Dutch case-control cohorts").

Was bedeutet das alles? Es zeigt wohl, dass die psychischen Auswirkungen etwas komplexer sind, als oft dargestellt. Die Lockdowns selbst waren für manche eine existentielle Krisenerfahrung, für andere boten sie sogar die Möglichkeit zum Stressabbau. Je nach sozialen und finanziellen Umständen, der Wohnsituation und nicht zuletzt den individuellen psychischen Eigenschaften.

Umso schwerer war für manche die Rückkehr in den Alltagstrott und -stress, vielleicht sogar ins Mobbing am Arbeitsplatz oder in der Schule. Ganz abgesehen davon, dass es irgendwie auf der Hand liegt, dass nicht nur Lockdowns auf die Psyche gehen können, sondern auch die Angst vor einem gefährlichen Virus und der Verlust von Freunden und Angehörigen. Der Harvard-Notfallmediziner Jeremy Faust hat das in einem ungeplanten TED-Talk in eineinhalb Minuten auf den Punkt gebracht:

Überhaupt finde ich es auffallend, dass der Schutz der Kinder und Jugendlichen vor den Maßnahmen ein willkommenes Argument war, wenn man selber gegen die Maßnahmen war, es dann aber achselzuckend hin genommen wurde, als das Virus ungebremst durch die Schulen gelassen wurde. Darüber habe ich schon einmal geschrieben:

Gar nicht überrascht es, dass dort wo eine Coronaleugnerpartei wie die FPÖ an die Macht gelassen wird, die groß angekündigte Corona-Hilfe für durch die Maßnahmen geschädigte (ja, das ist in Niederösterreich Landespolitik) dem Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker Martin Rutter zugute kommt. (Immerhin wurden in NÖ auch 1 Million Euro an Long Covid-Kranke ausbezahlt.)

Was will ich mit diesen halb zusammenhängenden Gedanken sagen? Keineswegs habe ich den Anspruch einer umfassenden Erörterung der Folgen der Pandemie für die Psyche. Das ist ein hochkomplexes Thema, das zudem recht weit weg ist von meiner medizinischen Expertise. Es soll nur ein paar Hinweise dafür bieten, dass die Sache weit komplexer ist als das einfache "die Maßnahmen waren schlecht für die Psyche".

Jetzt aber endlich zum eigentlichen Thema dieses Artikels.

Wie häufig führt COVID-19 zu psychiatrischen Erkrankungen?

Bereits kurz nach Beginn der Pandemie tauchten erste Berichte über psychiatrische Folgen der Infektion auf. Schwere Erkrankungen sind eine traumatische Erfahrung. Wer zuerst das Gefühl des Erstickens mitmacht und dann mehrere Wochen auf einer Intensivstation verbringt, trägt nicht nur körperliche Schäden davon, sondern ist danach klarerweise auch psychisch angeschlagen. Ganz unabhängig davon, was das Virus mit dem Gehirn anstellt.

Frühe Studien lieferten bereits nach wenigen Monaten der Pandemie erste Hinweise auf vermehrte psychiatrische Diagnosen, insbesondere nach schwereren Verläufen von COVID-19 (z.B. "6-month neurological and psychiatric outcomes in 236 379 survivors of COVID-19: a retrospective cohort study using electronic health records"). Eine spätere Studie, in der retrospektiv u.a. das Auftreten von psychiatrischen Erkrankungen über einen einen Zeitraum von 2 Jahren angeschaut wurde, beschrieb dagegen im Vergleich zu an anderen Atemwegsinfektionen erkrankten Personen einen Anstieg insbesondere von Angststörungen in den ersten Monaten nach COVID-19, der sich in weiterer Folge aber wieder normalisierte ("Neurological and psychiatric risk trajectories after SARS-CoV-2 infection: an analysis of 2-year retrospective cohort studies including 1 284 437 patients").

Alle bisherigen größeren Studien zu diesem Thema holten sich die Daten aus elektronischen Krankenakten oder aus Diagnoseregistern von Krankenversicherungen. Das hat den Vorteil, schnell eine große Zahl an Daten zusammenzubekommen, führt aber auch dazu, dass sie zwangsläufig einen Bias aufweisen, also die unabsichtliche Verfälschung von Daten. Zudem waren fast alle retrospektive Studien, es wurde also von der Gegenwart in die Vergangenheit geschaut. Eine weitere Quelle von Bias.

Vor wenigen Wochen erschien nun eine im Nature-Verlag eine prospektive Studie mit Probanden aus der britischen Bevölkerung statt mit Registerdaten.

Langzeitrisiko für psychiatrische Störungen und Verschreibung von Psychopharmaka nach COVID-19

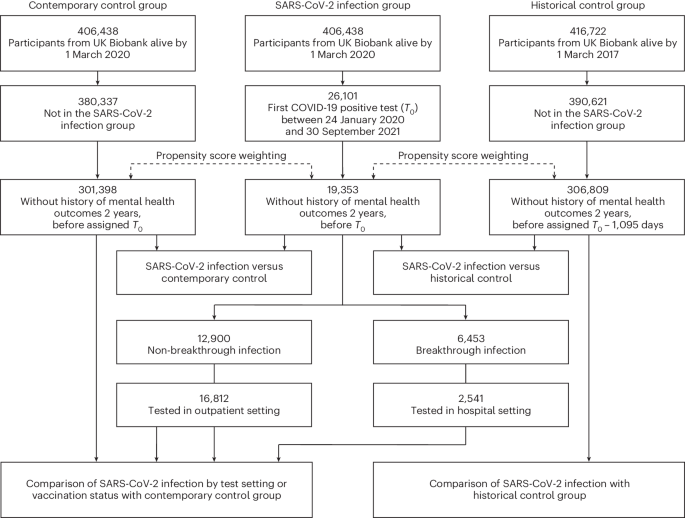

In dieser britischen Studie wurden Daten anhand der UK Biobank erhoben, einer großen biomedizinischen Datenbank mit verschiedensten klinischen Parametern bei einer halben Million Freiwilligen zwischen 40 und 70 Jahren. Bei 26.000 Personen, die zwischen Jänner 2020 und September 2021 an COVID-19 erkrankten, wurde über jeweils ein Jahr das Auftreten von psychischen Erkrankungen und die Verschreibung von psychopharmakologischen Medikamenten erhoben und mit fast 400.000 Personen ohne COVID-19 sowie mit einer historischen Kontrolle vor der Pandemie verglichen.

Dabei bestätigten sich im Wesentlichen die Ergebnisse der früheren Studien. Psychische Krankheiten können gehäuft als Folge einer Infektion mit SARS-CoV-2 auftreten. Im Vergleich zu den beiden Kontrollgruppen hatten die Infizierten ein rund eineinhalbfaches Risiko einer neuen psychiatrischen Diagnose. Statistisch hochsignifikant war das bei depressiven Episoden und allgemeinen Angststörungen. Entsprechend wurde ihnen auch rund eineinhalbmal so oft ein psychotropes Medikament verschrieben.

Im Zeitverlauf traten die neuen psychiatrischen Diagnosen bereits knapp nach der Infektion auf, im Vergleich zur Kontrollgruppe ohne COVID-19 blieb die Inzidenz bis zum Ende der einjährigen Beobachtungszeit erhöht (a und d in der folgenden Grafik). Es scheint also nicht so zu sein, dass eine bereits sich anbahnende psychische Erkrankung sich durch die Infektion einfach etwas früher manifestierte.

Schließlich wurde noch eine Subgruppenanalyse nach Impfstatus und nach Krankheitsschwere durchgeführt. Während bei den Ungeimpften das Risiko einer psychiatrischen Diagnose fast verdoppelt war, hatten die Geimpften kein erhöhtes Risiko nach einer Durchbruchsinfektion (BTI) im Vergleich zur Gruppe ohne Infektion. Die Verschreibung von Psychopharmaka war bei den Geimpften nach einer Durchbruchsinfektion gering erhöht (a in der folgenden Grafik).

Weiters hatten die wegen COVID-19 im Spital behandelten Personen, also diejenigen mit einem schwereren Verlauf, ein fast vierfaches Risiko, psychiatrisch zu erkranken. Jene mit einem leichteren Verlauf (= Behandlung im niedergelassenen Bereich) hatten ein mäßig erhöhtes Risiko (b in der folgenden Grafik).

Diese Studie bestärkten also im Wesentlichen die Resultate der früheren, methodisch schwächeren Arbeiten. Eine Erkrankung an COVID-19 erhöht deutlich das Risiko einer psychiatrischen Erkrankung, insbesondere bei einem schwereren Verlauf der Infektion. Der Impfschutz sorgt dafür, dass das Risiko im Falle einer Infektion kaum - wenn überhaupt - höher als bei Geimpften ohne Infektion ist.

Ob es die Infektion direkt ist, die zum erhöhten Risiko führt, oder ob es das Erlebnis einer schweren Erkrankung, die Angst vor einem schweren Verlauf (im Beobachtungszeitraum 2020 und 2021 zurecht noch weit verbreitet) oder eine Konsequenz anderer Folgen der Infektion ist (Long Covid!), kann aus dieser Studie nicht geschlossen werden. Eine Einschränkung der Studie ist der Umstand, dass die Probanden zwischen 40 und 70 Jahre alt waren. Für jüngere und ältere sind die Ergebnisse als nicht eindeutig umlegbar. Eine weitere Einschränkung ist, dass die hier untersuchten Infektionen noch vor der Omikron-Zeit auftraten.

Dennoch zeigt die Studie klar, dass neben vielen anderen, großteils unter dem Überbegriff Long Covid zusammengefassten Folgen von COVID-19 auch psychiatrische Krankheiten gehäuft auftreten. Und sie reiht sich in die lange, lange Reihe an Studien ein, die den Nutzen der Impfungen belegen.

Anmerkung am 11.05.

Paul Schuberth hat mich in einem Kommentar auf einen Artikel hingewiesen, den er schon im Oktober 2022 veröffentlicht hat. Es geht um Angst und psychische Erkrankungen in Zeiten der Pandemie sowie darum, wie all das für politische Propaganda verwendet wurde.

Sehr lesenswert!

https://www.semiosis.at/2022/10/09/infektionsschutz-als-krankheit/